この本の概要

この本は「究極の身体」をテーマにしている。

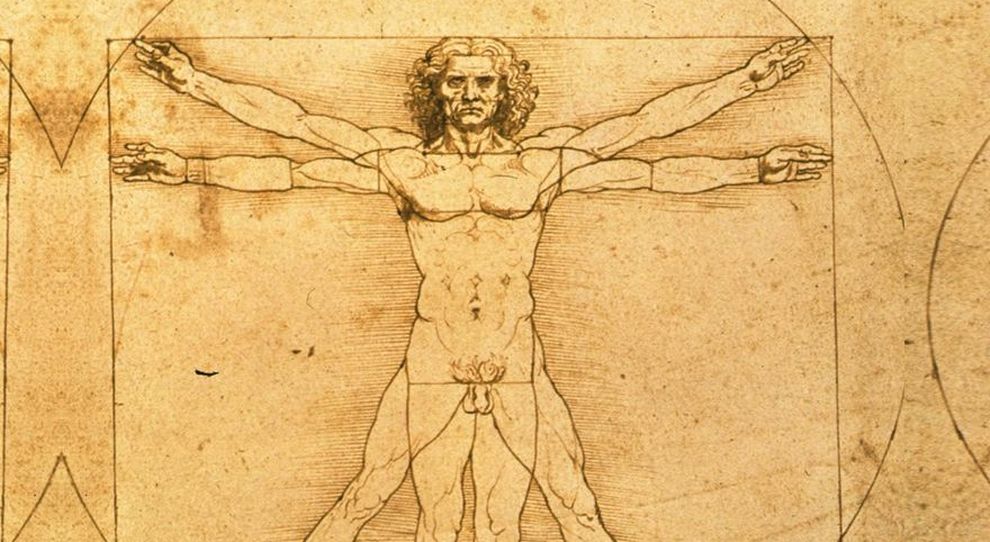

人類が誕生するまでには、進化の過程で魚類や「四足動物」の段階を経てきているので、すべての人の身体の中にはその身体構造が残っている。その身体構造を利用して、「四足動物」や魚類の運動というものを具現化することができる肉体こそが「究極の身体」である (p.18)

進化の過程で得た重要な経験はDNAに記録されているから、人類はそれを利用することができる、うまく使えるのが究極の身体だという。

踊ったりラケットを持ってテニスをしたり、料理や裁縫、建築など人間らしい運動機能によって生み出された文化は多い。一方で、文化の数を増やすフェーズは終わりが近づいてきている。次はそれぞれの文化を高度化させる時代。高度化させるためには個人レベルで「上達」するということで、そのためには究極の身体が必要なのである。

ということで、本書では「身体の中の自然性」が語られる。

全体の感想

身体運動能力のカギが進化の過程の過去にあるという設定がSFっぽくてワクワクした。

提案されている理論の説明もわかりやすい。無意識下で行われている活動が丁寧に言語化されていると思った。ただし、ほとんどの内容が理論編にとどまっている。理想的な状態は説明されているが、実践的にこうすれば良くなる、具体的にこういうトレーニングをしましょうということはあまり語られないので、どう昇華するかは読者次第といったところ。

細かい感想

組織分化論

身体をひとつひとつのパーツで捉えなおそうという話。

人間の身体を解剖したとき、アスリートと一般人で大きな差はない。筋肉も骨格もほとんど同じように存在している。程度の差はあるが、それにしても大した違いではない。

最高度に優れたパフォーマンスを発揮できる人、つまり「究極の身体」をしている人というはどうなっているかというと、今まで説明してきた身体の構造・組織のとおりに分化していて、肋骨の上には柔らかい筋肉があって、そこがきちんと分離して動くような身体運動ができる身体になっている (p.35)

例えば、「腰」と言っても骨があって関節があって筋肉がある。物理的に一番効率的な使い方は決まっているが、その一点を把握して筋肉をコントロールする必要がある。そのためには正しい認識とコントロールが必要だ。一般人は「何か大きな塊」くらいに捉えているが、究極の身体では細かく分かれた認識をしていて、それぞれをコントロールしている。

同じことは内臓にも言える。筋肉の使い方次第で内臓は大きく動かすことができる。内臓が動くと重心が変わるので、重心が大事になる競技では内臓の分化も欠かせない要素のひとつになる。

魚体構造論

脊椎動物のルーツは魚類にある。

魚類の骨格を思い浮かべてみると、頭蓋骨・背骨・肋骨で構成されている。人間にも同じ骨格構造がある。そして、ひれが発達して胸骨、腰の位置で合体して手足になった。さらに背骨の一部を発達させて仙骨にすることで直立二足動物へと進化したのだ。

動物の手足がひれから進化したものだと考えれば、運動の主力は手足ではなく体幹部だと考えるのが自然だろう (p.39)

魚類の水の中という抵抗が大きい環境で生活しているにもかかわらず、移動速度もはやく、方向転換も陸上生物や鳥類よりもはやい。魚類より前のアンモナイトやカブトガニの運動能力はここまで高くないことから、こうした運動は脊椎が源になっていると考えられる。

人間にも背骨が残っているのだから、この能力も残っているはず。この魚類性を開発して引き出していくことが究極の身体づくりである。

生物の基本的な身体運動能力は、簡単に言うと移動する速度を身体の大きさで割れば求めることができる (p.47)

この理論は面白かった。運動能力に関していえば、人類よりは猿の方が上で、猿よりチーターのほうが上で、それをさらにマグロが上回る。

重力感知・脱力

まっすぐ立つためには重心を把握している必要がある。ただ立つだけでも重力感知が大事なんだから、高度な運動をするときはもっと重要になってくるよねという話。

重力を感じる器官には前庭や三半規管などがある。しかし、これらは頭部にしかないので身体の全体のことは分からない。これを補うために、それぞれの筋肉の中の筋紡錘(きんぼうすい)がある。筋紡錘は、いま筋肉にどれくらいの張力がかかっているかを感じる器官だ。

この筋紡錘が正しく機能するためには、「できるだけ筋肉を脱力させておく」ことが必要だ。元々力が入っていたら、運動による筋肉の張力変化の情報が相対的に薄まってしまう。つまり繊細な重力感知のためには脱力が鍵になってくる。

脱力の概念とは、「立つ」を例にとると、「立つためのギリギリの筋出力で立つ」ということだ。立つために必要な全身の筋肉を最小の筋出力に抑えるということだ (p.61)

脱力状態の逆は非脱力状態で、つまり余計な力が入っているということ。余計な力には2種類ある。ひとつは「拮抗筋に力が入り続けている」パターンだ。肩こりのように不要な力がずっと入り続けている状態。

もうひとつは「筋肉で立つ」パターン。本来、骨格という筋力を必要としないパーツを上手に使えば、筋力を最小限にして立つことができる。しかし、重心が中心からずれていると、いずれかの筋肉の力で重心を補正するように立たなければいけなくなる。

元凶は、重心位置の間違いと、体重の支え方、即ち重力に対する抵抗の仕方に間違いがあるのだ (p.67)

タイガーウッズの立ち方を例にあげて、重心を探しながら骨で立つように筋肉とその拮抗筋を使ってファジーに立つことが説明される。「立つ」以外の動作に関しても同じことで、サッカーにおけるボールの重心や料理人が使う包丁の重心が例にあげられる。

センター/意識

究極の身体の立ち方をみると体を貫く直線的なラインがあるような感じがする。物理的には存在しないが、確実に存在しているものを著者は「意識」だと説明している。バレエやスキーの「センター」、武道の「正中線」、ゴルフでいうところの「軸」「体軸」にあたる。

この意識が存在する場所は、重心線(背骨の前あたり)とほぼ一致するが、重心線を感じるだけではなく潜在意識下で意識化される(重力感知が繰り返されるようになる)必要があるという。

意識が集中すると、その周辺の筋肉の活動が高まる。

たとえば、上腕二頭筋で力こぶを作ってみてほしい。思いっきり力こぶを作ろうとすると、肘を曲げ始める前にすでに肘の少し内側の空間に意識が集中するはずだ。そして実際に力こぶを作ってみると、どうだろうか? 意識は力こぶそのものよりも、やはりやや肘寄りの腕の内部ではない外部空間上に集まっていることがわかると思う (p.85)

わかりやすい説明だった。確かに筋肉や骨ではなく空間を意識した気がする。

これがセンターの話になると、センター周辺の骨格や筋肉の活動性が高まることになるということだから、背骨はより活性化して骨らしく使えるようになり、中心部の深層筋群は絶妙な筋出力が可能になって、脱力もできるようになり、体幹の中心のコントロールが鮮やかになる。

下肢部では、ハムストリングが使えるようになり、大腿四頭筋に頼った筋肉で立つ状態を防げるようになる。膝下では脛骨が使えるようになって余計な力を入れずに立つことができるようになる。センターの意識ができると良いことづくめである。センター、意識してこう。

背骨の動き

ここまでの理論(魚体構造論、重力感知・脱力)で主役が背骨であることはわかった。第3章では、XYZ軸を使って背骨の動きを三次元的に説明している。説明内容を軸に変換してイメージする必要があって少し読みにくい章だった。

背骨は波動運動をするが、爬虫類の四足動物と哺乳類の四足動物では波動の方向が違うこと、そのメリデメが説明される。その上で、人類は両方の特性を備えていて、これまでに陸上動物がなしえなかった高度な身体運動ができる構造を持っていると結論づけている。これが高岡氏が提唱する運動進化論の基本となる考え方だそうだ。

多重中心構造論

中心の意識は誰もが持っている。どこを中心だと考えているか、中心がどんな形をしているかは人それぞれだ。では実際の中心はどこか? 高岡氏の理論では中心はひとつではない。複数の中心があって、運動の内容によって中心度の割合が変わっていくのだと言う。

体幹に話を絞ると、腰まわりでは左右の股関節、仙骨、二番付近を中心とした腰椎と、胸椎の十二番(いちばん腰に近い胸椎)が中心になる。上肢では、胸椎五番から八番、肩包体と肋体の接面である肩包面など数も多く複雑である。

ところで肩甲骨周りの運動と股関節周りの運動は連動していて、そのどちらの中心にも「腰椎」が関わっている。腰椎には「横隔膜」と「大腰筋」がつながっている。

二つの筋肉は、エネルギーを生み出す以外に、他の筋肉のガイドライン的な働きをするところに大きな意味がある。脊椎系の筋肉が最初に動いて、その動きを増幅するように他の筋肉が動き出すのが理想的なんだそうだ。インナーマッスルとか内側優位というのもこの考え方と基本は一緒なんだろうか。

身体分化・各論

手

第一関節から先だけじゃなくて手の甲の骨から動かせる、究極の身体ではそれより中心寄りから動かす、「腕が良い」「小手先芸」という言葉からもわかるよねという話。

足

足裏の中心は脛骨の真下で、腓骨側ではないという話。脛骨と腓骨の話は本書で三回くらい説明される。また、究極の身体では、動き出すときに爪先側に力をいれるのではなく、かかと側で蹴り出して爪先側はむしろ力を抜くのが正しいと説明している。

肩包体(けんぽうたい)

究極の身体では、上肢を肋体(肋骨部分)とその上に乗っている肩包体(肩関節、肩甲骨、鎖骨とその周辺筋肉)で分けている。陸上やサッカーなどの下半身メインだと思われる競技でもトップレベルになると肩包体の分化が重要になってくるようだ。

肩包体という概念は本書ではじめて知った。独自のものだろう。究極の身体と一般の身体の違いとして、頚椎七番から胸椎四番までの硬直が指摘されている。全然動かせないのを自覚しているのでココの分離方法はかなり興味がある。

甲腕一致(こうわんいっち)

肩甲骨と腕の関係性について。腕を前に伸ばす動作をするときに肩甲骨と腕が垂直になるような位置関係だとパワーやスピードの面で劣る。四足動物のように肩甲骨と腕が同じ平面上に存在する形で動かすのが良いという話。「肩甲骨を立てると良い」って他でも耳にしたことがある。大枠は同じだろう。

割腰(われごし)

仙骨と腸腰骨を分化させると、足が股関節より上、腰の中からはじまったように感じられる。この状態を本書では割腰と呼んでいる。割腰ができると胸椎〜大腿骨に付着する大腰筋の範囲に関節が増えたようになり、大腰筋の活動が高まる。進化の過程からも腰まわりの背骨は魚類のようにしなやかに動いていたはずで、大腰筋はそれに応じた筋肉であるとのこと。

腸腰筋(ちょうようきん)

腸腰筋とは大腰筋と腸骨筋の総称。いわいるインナーマッスルだ。魚類には存在しない筋肉だからこの筋肉は脚を動かすための筋肉に他ならない。特に大腰筋は腰椎側で胸椎と腰椎の複数の骨に付着していて、筋肉の長さの差なども含め、波動運動のための作りになっている。

センターの章でも述べたようにセンターを意識することでその周辺の筋肉が活性化する。大腰筋がもっとも使われるのは、両足が大腰筋を介在して胸椎や腰椎にぶら下がっている状態のときらしい。著者はこの状態を「大腰筋吊脚下垂催中心化(だいようきんちょうきゃくかすいさいちゅうしんか)」と名付けている。

このセンターを意識して大腰筋を主導に動くことでパフォーマンスは高くなる。逆に外側(前ももやお尻)の筋肉が主導になってしまうと、外側にある分だけモーメントが発生して無駄がある。中心に近いところからリードしていく。身体の前後でいうと大腰筋は後ろ寄りにある。前寄りの筋肉を使っても同じような動作を実現することはできるが、よりセンターに近い後ろ寄りの筋肉を主導にするほうがいい。

割体(かったい)

身体を左右でずらして使う話。背骨を一つずつ微妙にずらして使うことができると、身体の左右が別々に動いているような奥ゆかしさが出る。ゴルフや武術、舞踊の面から説明している。この割体を実現するためには、背骨だけではなく胸骨まわりの動きも必要になってくる。赤ちゃんの頃はまだ柔らかい胸肋軟骨(きょうろくなんこつ)が成長に連れて固まってしまう、ここを軟骨化させることが割体の条件になるというもの。

軸

この節は改めてセンターの説明がされている。

全身分化

究極の身体ではどんな身体意識を持っているのか?

この節はこれまでの各論の総括的な話。

何度も述べられてきたように魚類が棲んでいることに加え、肩の分化が四足動物特有の港湾一致を生み出しているという。

四足動物の代表として「猫」を取り上げて「魚猫構造(ぎょびょうこうぞう)」と呼んでいる。

ここで著者が考案した「ゆる体操」が紹介される。ゆる体操は、これまでに説明されてきたような究極の身体のメカニズムに沿って身体を開発する方法だ。

究極の身体の実際

実際に究極の身体の領域に到達した人物が取り上げらている。紙面の多くはマイケルジョーダンの天才性について時折武道の話を交えながら述べられている。他に、アルペンスキーや日舞、剣聖、中国武術などから究極の身体に近づいた人物たちを通して、その重要性が再確認される。